Eine Reihe von Faktoren verleiht der Flur um das Dorf seit langer Zeit besondere Siedlungsgunst. Dazu tragen mehrere Gewässer bei, wie der Schwarzbach (ab Räpitz Fließ genannt), der Bach an den Ellern, die ursprüngliche Zschampertquelle (östlich, in der Nähe des Grenzhübels) und südlich (schon in der Flur Schkorlopp) die Luppe, die heute jedoch nur als kleine Bäche und Gräben im Gelände wahrnehmbar oder ganz versiegt sind. Am Ende der Eiszeiten (ca. 10.000 vor 0) besaßen sie mit der Aufnahme des Schmelzwassers sicher größere Umfänge als heute. Es kam bei Schkeitbar wenigstens noch ein weiterer Faktor hinzu:

Bargen die meisten Bachauen infolge häufiger Überschwemmungen zugleich manche Gefahren, so boten hier einige Erhöhungen im Gelände Schutz vor Hochwasser und gute Aussichtspunkte zum Erspähen von Wild.

Wie Funde bestätigen, zog der Raum am Schwarbach seit Beginn wärmerer Zeiten wiederholt Menschen an. So wurde nördlich Schkeitbars eine altsteinzeitliche Speerspitze aus Feuerstein gefunden, südwestlich des Orts ein Faustkeil (mindestens 10.000 v. 0). In der Mittelsteinzeit (9.-7. Jahrtausend v. 0) kam es zu Aufenthalten von in den Landstrich vordringenden Jägern und Sammlern. 700m östlich Schkeitbars (nahe der Autobahn A 38), auf dem höchsten Punkt im Gelände (135m), wurde als mittelsteinzeitlich angesprochenes Material – ein flacher, ziemlich runder Wall mit Senke von maximal 60m Durchmesser und ein Steinbeil, was auf längeren Aufenthalt schließen lässt – gefunden.

In der Jungsteinzeit (ab etwa 5500-1750 v. 0) lernten die Menschen, verbessert und verfeinerte Steinwerkzeuge für unterschiedliche Zwecke anzufertigen. Zugleich gingen sie von der aneignenden Früchtesammlung und Jagd zur produzierenden (Land-)Wirtschaft mit Pflanzenanbau (vor allem von Getreide), (Klein-)Tierhaltung, Hausbau, Herstellung von Keramik und geschliffenen Steinwerkzeugen sowie zum Spinnen und Weben über. Ein weiterer siedlungsbegünstigender Faktor begann nun zu wirken: Südlich des gesamten Dorfes (in ca. 130m Höhe) liegen Stellen mit fruchtbarem, leicht zu bearbeitendem Lößboden. Die Fähigkeit zu bewussten und gezielten Eingriffen und Gestaltungen der Natur, die mit dem Übergang zum Ackerbau begannen und durch Viehhaltung bzw. -zucht vertieft wurden, führte im Vergleich zur Altund Mittelsteinzeit und als Ausdruck einer höheren Kulturstufe der Menschen auch zu deren relativ stabiler Ansiedlung und sesshafterer Lebensweise. So könnten als jungsteinzeitliche Ringwälle bewertete Strukturen bei Schkeitbar Belege dafür sein, dass vermutlich auch an den Ufern des Schwarbachs vor etwa 6000 Jahren wie in der ehemaligen Harth Langhäuser standen.Die dortigen Rechteckbauten besaßen doppelte äußere Pfostenreihen. Sie waren von Südost nach Nordnordwest mit den Eingängen nach Südsüdost orientiert und erreichten Ausmaße bis zu knapp 40 x 9m. Stets lagen Firstdachkonstruktionen vor. Die insgesamt größere Verweildauer an einem Ort wurde jedoch vor allem durch die Ertragsfähigkeit bzw. -erschöpfung

Die Bandkeramik bildete die älteste mitteleuropäische Ackerbauer-Viehhalter-Kultur. Sie durchlief mehrere Entwicklungsstufen. Die älteste war die der Linienbandkeramiker (ca. 5500-4300 v. 0), so benannt, weil Menschen ihre Gefäße mit eingeritzten, parallelen Linien verzierten, die bandförmige Muster bilden. Keramikreste aus zwei Fundstellen südlich Schkeitbars (130m), die womöglich der Linienbandkeramik zugehören, belegen wohl mehrere Siedlungsplätze. Es ist jedoch nicht festzustellen, ob sie gleichzeitig oder nacheinander genutzt worden sind. Es folgte die Stichbandkeramik (ab 4900 v. 0); Zeugnisse sind in der wüsten Mark Gohlis, an der Flurgrenze zu Schkeitbar sowie in Schkeitbar, Höhe Nickau, gefunden worden. Durch die Scherbenfundstelle auf gleicher Höhe ebenfalls südlich Schkeitbars sind für die Folgezeit auch Aufenthalte von Schnurkeramikern (ca. 2700-1800 v. 0) bezeugt, die als Nomaden vor allem Großvieh hielten. Häuser dieser Menschen sind nicht gefunden worden. Vermutlich als Händler traten gleichzeitig Glockenbecherleute auf, belegt durch einen Gräberfund an der A 38.

Vom Ende der von 1800 bis 700 vor 0 währenden Bronzezeit, womöglich jedoch erst aus der darauf folgenden Eisenzeit stammen an mehreren Stellen auf dem nördlichen Fußweg zwischen Pfarre und Gaststätte im heutigen Dorf entdeckte, im Abstand von etwa 6m zueinander entfernt gelegene Siedlungsgruben. Sie besaßen eine Seitenlänge von ca. 4m, wobei die Ausdehnung nicht bestimmbar ist. In ihnen fanden sich Keramikscherben, Lehmbrand- und Holzkohlereste. Daraus ist zu schließen, dass es sich um Wohngruben handelte. Ihre Zahl spricht für eine größere Ansiedlung. Die dichtere Bevölkerung zur Bronzezeit ist Folge von damals stattgefundenen Veränderungen in der Natur, wie Klimaerwärmung, Waldausdehnung und stärkere Mutterbodenbildung.

Einiges spricht dafür, dass es zwischen 600 v. und 200 zum Kontakt hie Siedelnder mit Kelten kam. So könnten die auf dem Schkeitbarer Friedhof östlich hinter dem Haupteingang gefundenen Keramikscherben keltischen Ursprungs sein. Aus der Eisenzeit (erste vier Jahrhundert nach 0) existieren in der Ortslage neben den genannten unsicheren Zeugnissen keine weiteren Belege für die Anwesenheit von Menschen.

Erst am Ende der Völkerwanderungszeit, im 7./8. Jahrhundert, haben Sorben Schkeitbar als seitdem stabiles Dorf angelegt. Auf die Gründung durch Slawen verweist sein Namen: Für dessen erstes Glied skut- gibt es keine sichere Erklärung; am besten ist vom obersorbischen Wort škit auszugehen, was „Schild“ bzw. „Schutz“ bedeutet. Das zweite Glied des Ortsnamens ist wohl -bor, was für „Kampf“, möglicherweise aber auch „Wald“ steht. Danac ergibt sich, dass der ursprüngliche Ortsname etwa *Škytobory lautete und für Ort der „Schild-Kämpfer“ bzw. des „Schutz-Waldes“ bedeutet: Südöstlich Schkeitbars liegt die Flur „Streitfeld“, die Beziehung zur ersten Deutung des Ortsnamens haben könnte, ebenso wie der Merseburger Chronist Ernst Brotuff im 16. Jahrhundert die Legende überlieferte, dass die Sachsen die Wenden „Streittele Leute genant“ hätten, während die zweite Deutung auf einen hervorgehobenen Platz nahe der späteren Kirche hinwiese.

Vom Sorbendorf ist nichts überliefert. Vermutlich handelte es sich um eine Siedlung im gassenartigen Ostteil des heutigen Dorfs, in der Räpitzer Straße von der Schkorlopper Straße bis zu der noch kenntlichen Straßenverengung in

Höhe Räpitzer Straße 25 (Pfarrgarten) /26, dem sog. Oberdorf (womöglich einst mit Verlängerung bis zum Angerteich), wo allein es mehrere Fundstellen slawischer Keramik gibt. Es handelt sich bis heute um relativ nasses Gelände; auch ein Flurname deutet darauf hin: Bonicke, Barnecke: altsorbisch *Parnik zu *para „Schmutz, Kot, Morast“. Es ist also zu vermuten, dass hier das ursprüngliche Slawendorf als Sackgasse entstand, das an der Verengung abgeriegelt war. Die südlich des Dorfs gelegene Flur „Prietzschke“, wohl zu slawisch/tschechisch Pricka „Querwand“, d. h. „Querfeld“, was der Beziehung zu den Fundstellen entspricht, verweist auf landwirtschaftlich genutzte Flächen der Sorben. In deren Zeit könnten auch Teiche angelegt worden sein wie der Angerteich an der Schkorlopper Straße (später teilweise verfüllt). Was Handwerk angeht, so war die gefundene Keramik handgeformt.

Das Dorf gehörte zum slawischen Burgwart Schkölen, einem unteren Verwaltungsgebiet, während bei „Zutibure“, wie der Chronist und Bischof Thietmar von Merseburg schreibt, der heilige Hain der Sorben, ebenfalls für ein bestimmtes Gebiet, gelegen hat. Er befand sich vermutlich nahe der später entstandenen Kirche. Hier haben die Sorben die Götter als in den Bäumen wohnend verehrt.

Das seit dem 10./11. Jahrhundert von deutschen Feudalherren eroberte Slawengebiet östlich der Saale erhielt eine neue Verwaltungsstruktur, wobei die Formulierung vom „burgvardo Szholin“ (1031) darauf verweist, dass der ehemalige slawische noch einige Zeit als deutscher Burgwart diente. Etwa gleichzeitig begann die Missionierung der Sorben. Deren Heiligtümer waren, wie Thietmar berichtet, dem Merseburger Bischof Wigbert ein Dorn im Auge. „In unablässiger Predigt und Lehre brachte er seine ihm anvertrauten Diözesanen [Sorben] von der Irrbahn des Aberglaubens ab. So zerstörte er auch einen Hain namens Zutibure [„lucumque Zutibure dictum“], den die Anwohner in jeder Beziehung göttlich verehrten und von alter Zeit her nie verletzten, von Grund aus und erbaute an der Stelle desselben dem heiligen Märtyrer Romanus eine Kirche.“

Da in Schkeitbar eine Romanuskirche nachweislich existierte, ist die Identität der Namen Schkeitbar-Zutibure sicher. Auch kann die alte Überlieferung richtig sein, dass die Kirche im ehemaligen heiligen Hain steht. Jene Aktion hat zweifellos auch den Widerstandswillen der hiesigen Bevölkerung gegen die neuen Gewalten geschwächt. Da Wigbert das Bischofsamt von 1004 bis zu seinem Tod 1009 bekleidete und Thietmar jenes Ereignis zu 1008 schilderte, dürfte es um diese Zeit stattgefunden haben, womit sich die Ersterwähnung Schkeitbars ergibt.

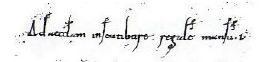

Das Gotteshaus war sicher eines der ältesten der Diözese Merseburg. Es handelte sich aber nicht um eine Kirche mit von vornherein fester Parochie, an eine Burg mit ihrem Bezirk angelehnt, sondern um eine Missionsstation mitten unter den Heiden, ja an der Stelle eines ihrer Heiligtümer, die jene erst bekehren sollte. Stützpunkt für die Gründung war vermutlich Eisdorf, wo die Bischöfe im Beginn des 11. Jahrhunderts einen Wirtschaftshof besaßen. Bei dem Gotteshaus handelte es sich vermutlich zunächst um eine einfache Holzkirche. Schon in einer Urkunde vom 17. Oktober 1012 ist sie bezeugt, als Heinrich II. dem Bistum Merseburg alle von Otto I. und dessen Nachfolgern geschenkten Besitzungen bestätigte, darunter „Ad aecclesiam in Scutibure regalem mansum I“ (bei der Kirche in Schkeitbar 1 Königshufe, ca. 72 ha):

Der Besitz sollte dem Unterhalt der Kirche dienen. Da sich in Schkeitbars Flur die 1321 genannte wüste Mark „Papendorf“ befindet, muss die Kirche entweder mit Abgaben eines ganzen Dorfes ausgestattet gewesen sein, oder Pfaffendorf entstand auf dieser Königshufe, während unwahrscheinlich ist, dass dort bereits ein sorbisches Dorf existierte (ohne in der Schenkungsurkunde erwähnt zu werden), denn hier fand sich keine Keramik aus sorbischer Zeit. Die Zusiedlung deutscher Bauern aus dem Altsiedelland westlich und südlich

Die Zusiedlung deutscher Bauern aus dem Altsiedelland westlich und südlich der Saale unter Führung von Feudalherren wie Wiprecht von Groitzsch begann etwa im 11. / Anfang des 12. Jahrhunderts. Daran erinnern neben dem Pfaffendorf Flurnamen wie „Rottland“ (deutet auf deutsche Rodung), „auf der Höhe“ und „die Ellern“. Für die weitere Urbarmachung und Nutzung des Waldes war bedeutungsvoll, dass die neuen Siedler eiserne Werkzeuge wie Pflug schare mitbrachten. Sie siedelten sich vermutlich in dem von ihnen errichteten gekrümmten Gassendorf nahe der Kirche an. Es handelt sich um den sich an die alte östliche Gasse anschließenden Teil in Richtung West ca. ab Räpitzer Straße 23-15 / 24-22 bis zur Nr. 6, und ehem. Nr. 5 (alte Schule vor der Kirche) sowie Alte Schmiede 2-12, der anscheinend Züge eines Rundlings besitzt. Der deutsche Ortsteil wurde also zwischen Slawendorf und deutsche Kirche geschoben und die slawische Sackgasse geöffnet. Für die deutsche Besiedlung dieses Unterdorfs spricht, dass allein hier, bis ca. Räpitzer Straße 24/23, blaugraue Keramik, jedoch erst für die Zeit nach 1400, gefunden worden ist. In diesem Teil auf Sandboden konnten auch Keller angelegt werden, da er keine stauende Nässe aufweist.

Nach und nach kam es zur Eindeutschung der Sorben. So erfolgte das Verbo des Gebrauchs der wendischen (slawischen) Sprache in Leipzig und der gesamten Mark Meißen im Jahre 1327, ein Beleg, dass sie damals noch gesprochen wurde. Die Sorben wurden jedoch nicht verdrängt; sie haben auch dazu beigetragen, die von ihnen bevorzugte Block-Flurform allmählich als Gewannflur für die Dreifelderwirtschaft (um)zugestalten. Anfang des 12. Jahrhunderts entstand, auch als Ausdruck der gewachsenen Wirtschaftskraft der Dorfbewohner, eine steinerne Kirche. Über deren Gestalt gibt es lediglich Vermutungen, denn nur einige romanische Baureste, wohl die ganze Ostseite des Turmes, sind überliefert.

Es handelt sich um für unsere Gegend einzigartige historische Zeugnisse. Am 11. November 1342 übereignete Bischof Heinrich mit Zustimmung des Domkapitels dem Thomaskloster in Leipzig u. a. eine Hufe in „Scithebur“, welche dieses von Lehensleuten der Merseburger Kirche, den Schwestern Sophia und Elysabeth de Schochere gekauft hatte, behielt ihr jedoch für den Fall der Wiederveräußerung dieser Güter das Vorkaufsrecht vor. Das Pfaffendorf deutet darauf hin, dass die Kirche auch mit den Abgaben eines ganzen Dorfes bewidmet wurde (wobei es keine Funde aus der Zeit vor 1400 gibt). Noch 1545 umfasste das Kirchspiel Schkeitbar außer dem Filial Thronitz, das ursprünglich sicher zur Parochie der Mutter-kirche gehörte, sieben Dörfer, darunter den ehemaligen Burgwarthauptort Schkölen. In älterer Zeit war es sicher noch größer. Vermutlich siedelten die Pfaffendorfer nach 1400 nach Schkeitbar um (Seebenischer Weg 1-9, kleinere Grundstücke), wodurch der Ort zur Ortswüstung wurde. Auch erfolgten (1710 nachweisbare) Erweiterungen an der RäpitzerStraße (Nr. 15, 17, 19).

Wohl im 15. Jahrhundert erfolgten Kirchenumbauten. Der spitze, sicher gotische Turm der Kirche ist oft als ihr Wahrzeichen erwähnt (1742 abgerissen). Das jetzige Obergeschoss des Turms enthält drei Glocken. Die kleinste, sehr

alte, stammt vielleicht aus jener Umbauzeit. Sie hat 0,745m Durchmesser bei 0,71m Höhe, keine Schrift, aber zweimal miteinander abwechselnd ein lilienartiges Zeichen und ein Kreuz.

Mit Leipzigs Aufstieg zur ersten Messe- und Handelsstadt Mitteldeutschlands im 15./16. Jahrhundert kam Schkeitbar aus seiner Randlage heraus. Es entwickelte sich zur Durchgangsstation an einem Arm der alten, nun mehr Bedeutung

gewinnenden dreigeteilten Fernverkehrsstraße von Frankfurt a. M. nach der Pleißestadt, der via regia, und zwar auf der Route Naumburg-Caja-Leipzig. Auf alten Karten ist die Route im Bereich Schkeitbar als „alte oder hohe Straße“ bezeichnet. Ein Plan von 1710 lässt erkennen, dass die durch die alte Saalefurt bei Dehlitz über Meyhen führende Straße vorbei an (der älteren Lage) der westlich gelegnen Schmiede nach Norden in Richtung Kirche und die daselbst von Räpitz kommende Straße einbog, weil ein Durchbruch für die Meyhener Straße direkt in Richtung der zentral gelegenen Schmiede nicht existierte. Östlich des Dorfs führte die Straße einmal über Knautnaundorf-Knautkleeberg nach Leipzig und zum anderen über Eythra, Zwenkau nachGrimma. Wegen des „spitzigen“ Turms pflegte man den Ort selbst „die hoheSpitze“ zu nennen, „welches sonderlich bey ... Fuhrleuten auch bis itzt noch gewöhnlich ist, die ... nach Leipzig, von der Straße bey Lützen, bey schlimme morastigen Wegen abgehen und hieher zu fahren,“ hieß es noch später. Durch den Ort zogen nicht nur Kaufleute und Händler, sondern 1595 auch „Ein Ziegeuner Megdlin“, das im Armenhaus (Räpitzer Straße 8) starb und begraben wurde, und Landsknechte. Das Bauerndorf zählte 1562 „25 wonhaftige wirthe“, d. h. Hof und Hufe besitzende Männer mit ihren Familien. Außerdem gab es laut Protokoll der Kirchenvisitation von 1578 als Folge deutlicher Besitzunterschiede unter den Bewohnern „gesinde“ (wiederholt sind arme Menschen und Mägde, d. h. Unselbständige ohne Hof, erwähnt), insgesamt ca. 130 Einwohner. Sie lebten in etwa 25 Gehöften mit ebenerdigen, sicher strohgedeckten Gebäuden.

Zweifellos haben die neue Situation ebenso wie Fortschritte in der Produktion und damit bei der Ertragssteigerung bäuerlicher Arbeit, wovon beschäftigtes Gesinde zeugen könnte, den inneren Ausbau des Dorfs gefördert. Durchreisenden stand hier bei Bedarf ein 1628 nachweisbarer Gleitsmann, d. h. ein amtlich angestellter berittener Bewaffneter, zur Verfügung, der vor allem Kaufleute gegen eine Gebühr eine Strecke Weges vor räuberischen Überfällen schützen sollte. Hinzu kamen seit etwa 1500 weitere Gemeindeeinrichtungen: Die Schmiede auf dem Dorfplatz nahe dem Teich mit dem 1593 erwähnten Schmied war wohl, da zu ihr kein Land gehörte, eine Gemeindeschmiede (2003 abgerissen). Westlich derselben stand ein Gemeindebackhaus (abgerissen). Das erdgeschossige Hirtenhaus (An der Alten Schmiede 4), z. T. Lehmbau und das Dachgeschoss mit Fachwerk und 1744 erstmals erwähnt, als hier ein in Räpitz aufgegriffener Bettler untergebracht wurde, stammt vermutlich aus dem 17./18. Jahrhundert (einsturzgefährdet und dringend sanierungsbedürftig); ein Hirt ist 1594 erstmals nachweisbar.

Der Zuchtbulle wurde reihum gehalten; sein Halter bekam dafür eine Wies im Pfaffendorf zur Bewirtschaftung. Eine Schenke, die auch Gäste beherbergte, ist um 1590 bezeugt; vermutlich handelt es sich um die Gaststätte An der Alten Schmiede 6. Ein Schenk ist erstmals 1596 erwähnt. 1578 ist ein Hospital eingerichtet worden; heißt es zunächst: „haben kein hospital“, so wenig später: „haben auch ein hospital vor die, so sich herrein keufen“, also ein Haus für vermögende Pflegebedürftige und Kranke (südlich der Kirche, womöglich das ursprünglich erdgeschossige, spätere Armenhaus). Doch würden die armen Leute nicht vergessen. Der Hinweis von 1592, dass eine Frau in der „Alten Stube“ im Armenhause gestorben sei, lässt sich so deuten, dass im Hospital eine Armenstube existierte, weshalb das ganze Haus auch zuweilen Armenhaus hieß. 1611 ist eine alte Dorfarme dort verstorben. Im unteren Teil des Kirchturms befand sich nach dem Volksmund das Gemeindegefängnis. Es gab einen 1634 neu angelegten Kirchhof sowie Pfarr- und Küsterhaus (wohl als Nebengebäude auf dem Pfarrhof). Sicher belegt ist 1578 südlich der Kirche, an der südwestlichen Ecke des Friedhofs, ein Schulgebäude, vermutlich mit Lehrerwohnung, denn bei der Visitation war von der „schul“ die Rede.

Um 1539 wurde die Reformation durchgeführt und in der Folge der erste evangelische Pfarrer eingesetzt. 1545 nannten evangelische Kirchenvisitatoren Michael Pfeifer als Pastor. 1553 investierte Senior Kempf Pfarrer Georg Meusel; dieser Geistliche fand aber kurz vor der Visitation von 1562 ein schreckliches Ende: „Jorge Meusel ist von einem paur mit namen Franz Hertnick todt geschlagen worden sontags Jubilate [19. April] anno [15]62“. Die Familie Hartnick (Hertnick), der der Mörder angehörte, erscheint mit mehreren Angehörigen unter den Zinsleuten der Kirche; ob sich aus dieser Konstellation die Tat ergab, ist nur zu vermuten. 1545 umfasste das Kirchspiel Schkeitbar neben dem Filial Thronitz die Dörfer Meyhen, Räpitz und Schkölen, Gärnitz, Seebenisch, Döhlen und Großschkorlopp, deren Bewohner Pfarre und Küster zu zinsen hatten.

Einige Reparaturen sind um 1563/64 an der Kirche ausgeführt worden: so an Fenstern, Schieferdach und „Spitze“. Auch ein Stuhl wurde hergerichtet. Die Pfarre war 1562 „gahr verwust“. Doch bereits 1564 hieß es: „Die behausung der pfarr ist wohl neu gepauet, aber noch nicht gar volendet und darzu bewaret dass sie einen bestand haben könde. so hat es auch keinen keller und kein packhaus [Backhaus].“ Das zugehörige Wirtschaftsgebäude (nö. der Pfarre) stammt wohl aus dem 17. Jahrhundert. Pfarrer Rudinger hat jedoch über den Zustand der „custerei“ (Küsterhaus) geklagt, denn sie sei ganz und gar böse und kein „guter Stecken“ mehr daran. Der Küster müsse stets ihren Einsturz

befürchten. „Es ist auch ein fleck hinder dem kirchhof gelegen, ist vor zeiten ein fruermesser [Haus eines Frühmessners?] darauf gewest, der itzund ledig ist und nicht viel nutz bringt“, hieß es 1562.

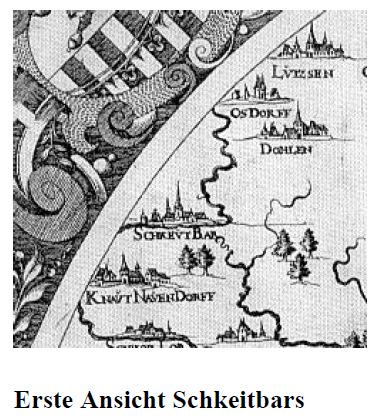

Eine Ansicht von Leipzig und Umgebung aus dem Jahr 1595 gibt auch die erste Darstellung Schkeitbars mit spitztürmiger Kirche, einem weiteren Gebäude mit hohem Dach, vermutlich das Pfarrhaus, und anderen Häusern, wohl bäuerlichen Anwesen, wieder. Ein reines Bauerndorf war der Ort zu der Zeit nicht mehr. Über nichtagrarische Gewerbe existiert aus dem Jahre 1578 ein indirektes Zeugnis, in dem es heißt: „Kremerei [Hausiererei?] und brandteweinschank hat der pfarher nie gelidden under werendem ampt“, d. h. während der Predigt. Diese Bemerkung ist nur verständlich, wenn es Krämerei und Ausschank sonst gegeben hat. Für 1666 ist erstmals ein im Dorf ansässiger Schneider nachweisbar, für 1670 ein Leineweber. Auch aus der Folgezeit gibt es Belege für die Ausübung beider Berufe im Dorf. Für 1727 ist ein Fleischer, für 1741 ein Barbier und 1760 ein Sattler nachgewiesen.

Ein besonderes Ereignis dürften die Glockenweihen gewesen sein. Von den beiden größeren Glocken haben die eine mit 1,12m Durchmesser von Peter Stengel und Andreas Neithart am 16. Dezember 1695 aus einer 1694 gesprungenen umgegossen. Die andere mit 0,94m Durchmesser zeigt eine Umschrift. Der Guss ist mit größter Akkuratesse ausgeführt. Nach der Orthographie zu urteilen, war „gobel“ ein Niederländer.

Wiederholt ereigneten sich Unglücksfälle und andere Vorkommnisse, welche die Menschen ebenso bewegten: 1579 verletzte Hans Schuricht den Simon Steben vor der Schenke in Meitzsch derart mit einer Radehaue, dass das Opfer bald darauf bei seiner Mutter in Schkeitbar verstarb. 1598 erschlug eine umstürzende Wand einen Koch. 1603 kam einer im Alkohol zu Tode. 1605 fand in Leipzig ein Prozess gegen die Bauernkerle Portius Steube aus Schkeitbar (der bei Bauern in Dieschke diente) und Barthel Dehnert aus Zöllschen wegen Diebstahls in und um Leipzig und Ersteigung der Stadtmauer statt. Dies ist ebenfalls Beleg für soziale Differenzierungen im Dorf wie Abwanderung ärmerer Einwohner. Peter Schmidt zu Schkeitbar dagegen war so vermögend, dass er ein Lehnpferd zu stellen hatte. 1609 brannten die Pfarrwohnung und sechs weitere Häuser ab. Im Dezember 1613 erfror eine Frau aus Schkeitbar auf dem Weg nach Kulkwitz im Schnee.

Mit zunehmenden Kontakten der Menschen wuchs die Seuchengefahr. In den Jahren 1613/14 erfasste die Pest die Orte des Kirchspiels. Während sonst durchschnittlich 30 Menschen im Jahr starben, waren es 1613 77, davon in Schkeitbar 10 und 1614 262, davon in Schkeitbar 75 (u. a. ein Lehrjunge). 1697 gab es tödliche Pockenfälle.

Der Dreißigjährige Krieg hatte vor allem mit der Schlacht bei Lützen im November 1632 verheerende Auswirkungen. Marodierende Kaiserliche raubten die Kirche aus. 1633/34 kam es, womöglich durch Soldaten eingeschleppt, erneut zu einer Pestwelle mit zahlreichen Todesfällen. „Gott helff das sich der Vnfried wendt ... Gott wolle auch mit Pestilentz Gnedig verschonen“, schrieb der als Schulmeister und Küster amtierende Elias Heyneckius 1635 in ein Kirchenbuch, womit er der Not der Menschen Ausdruck gab. Noch lange nach dem Krieg gab es Hungerjahre.

Wie aus Papieren des Pfarrers Christoph Chrysostomus Heydrich hervorgeht (hier im Amt von 1729 bis 1758), habe es seit 1738 wiederholt in der Pfarre Teufelsspuk gegeben; es heißt u. a.: „Mit Tränen schreibe ich die bösen Taten des Teufels auf. Ach lieber Gott stärke mich, daß ich auch bei dieser Handlung nicht wider dich murre. Den 17. Juni 1738, zwischen 11 und 12 Uhr mittags, als ich ... meine Sonntagspredigt conceptierte [entwarf], fängt das Rindvieh auf einmal an ... zu brüllen. Die Schweine, an der Zahl 61, beginnen ... nicht anders, als wenn sie rasend wären, und meine 4 Pferde schlagen mit allen vier Füßen, reißen sich los und laufen im Stalle herum. ... Ich rufe den Hofmeister, welcher von dem Bösen ganz betäubt, auf dem Heuboden liegt und mir nicht laut antworten kann. Weil der Lärm im Stall immer ärger wurde, gehe ich ... allein fort und mache in dem Pferdestall den Anfang, wo ich ... die Pferde 2 und 2 mit den Schwänzen zusammengebunden sehen muß. ... die Augen stehen ihnen verkehrt in den Köpfen. Hier falle ich mit Tränen auf die Türschwelle und bete zu Gott...“ Solche Vorkommnisse werden mehrfach dargestellt; es will aber schwer fallen, die Berichte über die Taten des Teufels so für wahr zu nehmen. Was durchaus glaubhaft erscheint, ist die ebenfalls wiederholt demostrierte feste Gottgläubigkeit des Pfarrers, ja, es will scheinen, dass die Taten des Bösen als Folie dienten, um die Glaubenstreue des Kirchenmanns ins rechte Licht zu rücken. Ob dies wegen Schwierigkeiten mit der Obrigkeit geschah, ist nicht mehr zu klären, deutet sich aber in der Bemerkung an: „Ich [der Pfarrer] sehe also deutlich, daß er [der Teufel] mich nur ... zwingen will, mein Amt niederzulegen.“

Der alte Teil des Pfarrhauses (Pfarrgasse 8) ist eines der älteren erhaltenen Gebäude Schkeitbars; nach Aufzeichnungen wurde an ihm 1632 und 1703f. gebaut. 1739 hieß es: „Das Pfarrgebäude ist zwar sehr gut .... Weil ich aber nicht weiß, ob vielleicht der Böse [Teufel] seine Wohnung darin aufgeschlagen haben möchte, so bitte ich, ein anderes Gebäude bauen zu lassen, wozu ich einen Beitrag von 400 Thlr. [aus eigener Tasche] bestimme.“ Im selben Jahr 1739, am 21. Mai, traf die Kirche ein Blitz. Man beschloss daher 1741 einen Neubau, der 1742 erfolgte. Beibehalten wurde das romanische Turmgemäuer, wie die Rundbogenfenster zeigen. „Die neuerbaute geraune und ganz feine Kirche ... ist den 25. Nov. ... 1742 eingeweihet worden.“

Die hohe Spitze wurde nicht erneuert. Erst 1766 erhielt der Kirchturm sein heutiges Aussehen: Auf altem Geviert befindet sich ein achteckiges Zwischenteil mit Glockenstuhl und barocker Haube, die eine Wetterfahne mit eingravierter Jahreszahl ziert. Der schlichte Eingang an der Südseite des Kirchenschiffs lässt die eindrucksvolle Schönheit und Größe im Innern nicht vermuten. Zwei übereinander angeordnete Emporen behindern nicht das Licht, das den Raum erhellt. Im freundlichen Weiß, mit lichtem Blau und Gold abgesetzt, konzentriert sich der Blick auf die gleichfarbene Kanzel, die aus Porzellan geformt scheint. Gegenüber schmückt in schlichter Art die 1788 von Gottfried Krug aus Naumburg erbaute Orgel die Turmseite in Emporenhöhe.

1777 erbaute Zimmermann Schröter aus Schkeitbar ein Schulhaus mit Fachwerkaufstockung westlich des Eingangs zum Friedhof, dessen Abnahme im nächsten Jahr erfolgte. Im Süden ließ der Abstand zum Nachbarhaus nur einen Weg von ca. 2m zu; die Kutscher mussten deshalb an dieser Stelle aufsitzen. Die Kosten des Baus – 500 Taler – trugen zu 2/4 die Kirchkasse zu Thronitz, zu ¼ die Kirchkasse zu Schkeitbar und zu ¼ die Gemeinden. Der Schulbau ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Dorfbewohner gewerblicher Tätigkeit nachgingen. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ist auch ein Barbier, Johann David Herrler, der sicher auch Wunden versorgte (sein Vater war Feldscher in Großgörschen gewesen) im Ort nachweisbar. Die 32 besitzenden Bauern bearbeiteten 1765 37½ Hufen.

Bis nach 1800 erhielten sich im Dorf die aus dem Spätmittelalter überkommenen politischen, sozialen und baulichen Zustände. Zwar vergrößerte sich die Zahl der Gebäude – 1806 gab es 38 Häuser – und damit wohl auch der Einwohner. Doch erst infolge der durch die napoleonischen Kriege erzwungenen Reformen in Deutschland veränderten sich auch allmählich die Verhältnisse in Schkeitbar. Zunächst aber war dessen Überleben gefährdet, als Anfang Mai 1813, nach der Schlacht bei Großgörschen, Russen und Preußen über Zwenkau abzogen und Franzosentruppen hierher kamen. Als die meisten Einwohner nach Knauthain geflohen waren, wurde der Ort geplündert und fünf Bauerngüter angebrannt. Beherzte Männer verhüteten Schlimmeres.

Der Friedensschluss auf dem Wiener Kongress 1815 führte dazu, dass das Stift Merseburg weitgehend an Preußen fiel. Da in dem betreffenden Vertrag nicht ausdrücklich geregelt war, ob dies auch Schkeitbar beträfe, kam es zu längeren Auseinandersetzungen. Ein Ende fanden diese erst mit dem Abschluss der sog. Hauptkonvention zwischen den Königreichen Sachsen und Preußen am 28. August 1819, wonach Schkeitbar an letzteres (Kr. Merseburg) fiel. Der Weg östlich der Ellern, die Gemarkungsgrenze zwischen Schkeitbar und Seebenisch, Zigeunerweg genannt, da hier, im Niemandsland, die unwillkommenen Fremden übernachten mussten, wurde nun zur Staatsgrenze zwischen beiden Staaten und hieß seitdem Grenzweg. Als Konsequenz der Teilung hatten Bauernfamilien nunmehr in zwei Ländern Besitz und daraus resultierende Belastungen: So besaßen 1815 bei einem Erbvergleich Bartholomäusens zu Seebenisch auch 2 Stück Feld in Schkeitbarer Mark.

Bei einer Visitation im Jahre 1861 wurde bescheinigt, „daß in dieser Parochie noch viel gute kirchliche Sitte zu finden sei. Die Predigt von Pfarrer Groeschel zeichne sich „durch die große Sorgfalt aus“, doch sie „fließt etwas zu sanft und ruhig hin.“ In jenen Jahren war es allgemein üblich, dass die Eltern bei der Taufe eines Kindes drei Personen baten, Pate zu stehen. 1872 kam nun der Fall vor, dass Gastwirt Friedrich Förster 27 Taufpaten lud, weshalb zu vermuten ist, dass das Fest zur Verschleierung der Tagung eines politisch nicht zugelassenen Vereins diente.

Als im deutsch-französischen Krieg 1870/71 die Einheit Deutschlands mit Blut und Eisen hergestellt wurde, musste das auch ein Einwohner aus Schkeitbar mit seinem Leben bezahlen. Vor dem Gebäude Räpitzer Straße 29 stand früher zur Erinnerung ein Denkmal; heute wächst dort eine Eiche. 1889 besuchten 147 Kinder aus Groß-Schkorlopp, Meyhen, Räpitz und Schkeitbar dessen Schule; 2 Lehrer waren angestellt. Von November 1893 bis September 1894 wurde ein neues Schulhaus mit Lehrerwohnung errichtet, die alte Schule abgerissen, der Platz planiert und 1895 dem Friedhof zugeschlagen. Auch die Straße nach Räpitz konnte verbreitert werden. Die 1895 eingerichtete Schülerbibliothek verfügte anfangs über 42 Bändchen. In ihrer Ordnung hieß es: „Die Bücher werden nur während des Winterhalbjahres ausgeliehen.“ Damit sollten die Kinder sommers für die Hilfe auf Hof und Feld zur Verfügung stehen.

Auch Gewerbetreibende errichteten Neubauten, so heißt es auf einer Tafel: „Erbaut mit Gott Oskar Kitzig 1900“ (Glaserei, Seebenischer Weg 3). Wieterhin gab es eine Zimmerei (Morenz, Räpitzer Straße 17), Stellmacherei (August

Reinhardt mit Landwirtschaft im Nebenbetrieb, Haus Räpitzer Straße 15, abgebrochen), Sattlereien (Albert Herfurth, Räpitzer Straße 19 mit Landwirtschaft im Nebenbetrieb sowie Oskar Müller, Seebenischer Weg 9, ein Klinkerbau mit gelben Streifen, später Wilhelm bzw. dessen Sohn Günter Hoffmann), eine Schneiderei (Bernhard Kohl, Räpitzer Straße 32), die Schuhmacherei mit Schuhwarenlager sowie Materialwarenhandel (Otto Rolle, Räpitzer Straße 24, später Taubert, Lebensmittelhandel), die Tischlerei (letzter Eigentümer Gustav Spindler, Räpitzer Straße 10, mit Landwirtschaft im Nebenbetrieb und Kolonialwarenladen der Ehefrau), die Schmiede (am Weg nach Meyhen, durch die Aufhängung für das Schmiedezeichen und eine Erhebung von ca. 50cm im Gelände vom ehemaligen, Anfang der 1950er Jahre

eingestürzten Gebäude kenntlich, nachdem sie um 1900 in den noch vorhandenen, überbauten Klinkerbau Räpitzer Straße 6 verlagert und um 1930 stillgelegt worden war), eine Bäckerei, dann Getreide- und Futtermittelhandel (Arthur Pille, Alte Schmiede 10; Transporte mit Hundegespann bis Großgörschen) und eine Bäckerei (Richard Stengler, Seebenischer Weg 13). Ambulanten Handel mit Heringen, Seife und Bürsten trieb „schwarz“ Gustav Nagel, und Hausschlächter waren Wilhelm und Arthur Prösdorf (Räpitzer Straße 23). Insgesamt gab es 1929 bei 260 Einwohnern 43 Haushalte, davon nur noch 19 mit landwirtschaftlichen Betrieben.

Zwar schloss die Gaststätte An der Alten Schmiede 6 1905, gab aber das Schankrecht an die später „Camillo“ genannte Gaststätte ab, die um 1905 eingerichtet wurde und später einen Saalanbau erhielt. Wegen der Bautätigkeit in der Umgebung entstand eine Reihe von Ziegeleien, z. B. östlich Schkeitbars auf dem Weg nach Knautnaundorf.

Zum Jahr 1913 gab Diplomlandwirt A. Wendenburg für Schkeitbar folgende durchschnittliche Bebauung an: bis 15% Weizen, über 10% Sommergerste, unter 5% Zuckerrüben, Rest: Roggen, Hafer und Kartoffeln. Die Gemarkungsgröße

betrug 1895 337ha. Aus dem Jahre 1939 gibt es Zahlen über die Leistung der Kühe: Im Durchschnitt gaben sie 2760kg Milch mit 3,18% Fett (=88 kg) und benötigten dafür 353kg Kraftfutter.

Der 1. Weltkrieg und die Nachkriegszeit hinterließen tiefe Spuren. Im Krieg fielen oder wurden vermisst 12 Einwohner. Auch eine Kirchenglocke wurde „eingezogen“. Schwer zu schaffen machten den Menschen die Inflation in der Folge des Krieges. Im November 1923 erhielt Lehrer Anton Richter 15.476.000.000 M wertloses Papiergeld als Monatslohn.

Erst allmählich kam es zum wirtschaftlichen Aufschwung. Weitere moderne Gebäude wurden errichtet, so um 1927 das (westliche) Wohnhaus Räpitzer Straße 22 mit art deco-Dekoration der Fassade. 1927 erhielt Getreidehändler und Bäcker Arthur Pille den ersten Telefonanschluss im Ort. Insgesamt blieb dieser weiterhin durch geschlossene Bauernhöfe mit meist großen Scheunen und ausgedehnten Gärten geprägt.

Auch das gesellige Leben blühte auf; in der Gaststätte zeigt ein Bild den Jugendverein „Victoria“ 1926. Am 31. März 1934 übernahm der legendäre Camillo Müller von Mutter Adele die bald nach ihm und so bis heute benannte Gaststätte. Erzählt wird, dass um 1934 zwei „Künstler“ kamen und anboten, das Stück „Ein Mann geht durch das Fenster“ aufzuführen, was Zustimmung fand. Als am Abend der Saal mit Zuschauern gefüllt war, kam ein „Künstler“ mit der Geldkasse auf die Bühne und verkündete trocken: „Jetzt sehen Sie, wie ein Mann durchs Fenster geht“, tat’s und ward nicht mehr gesehn. Denn draußen wartete schon sein Kumpan mit Rädern auf ihn.

Nach der NS-Machtübernahme erfolgte zwangsweise im März 1934 die Gründung einer Feuerwehr mit 11 Kameraden. Vermutlich wurde deshalb ein Backhaus nördlich der heutigen Bushaltestelle zum Feuerwehrhaus umgebaut. Das Armenhaus diente nach 1933 als Jungvolkhaus. Ein politisches Vorkommnis ereignete sich 1934, als die neben dem Kriegerdenkmal von 1871 gepflanzte Hitler-Eiche einging – wie NS-Machthaber vermuteten, nicht ohne Zutun eines Einwohner. Der Fall konnte aber nicht aufgeklärt werden (nach 1945 nahmen mehrere für sich in Anspruch, dieses Zeichen gegen Hitler gesetzt zu haben).

1938 schlossen die A. Riebeck’schen Montanwerke mit Schkeitbarer Landbesitzern Kohlenabbauverträge ab, um Terrain zur Braunkohlengewinnung erschließen zu können. Doch kam es nicht zum Abbau, sicher auch bedingt durch den Beginn des 2. Weltkrieges im Jahr darauf.

Auch in diesem Krieg mussten die Einwohner Schkeitbars einen hohen Blutzoll entrichten: es fielen oder wurden vermisst von ihnen 24. Der Pfarrer, einer der wenigen im Ort verbliebenen Männer, war Luftschutzbeauftragter. Als letzte Eintragung in die Schkeitbarer Schulchronik schrieb Lehrer Richter: „Nach den Osterfeiertagen wurde die Schule gar nicht mehr eröffnet, da die Front stetig näher rückte, und überall der Volkssturm eingesetzt wurde. Am Dienstag, den 17. April 1945, nachmittags 14.00 besetzte der Amerikaner unseren Ort. Zu Kampfhandlungen ist es hier nicht gekommen.“

Tiefe Spuren hinterließ die neue Zeit nach dem Ende des 2. Weltkriegs. „Schkeitbar hatte von da ab Besatzung. Zuerst Infanterie, dann Panzer der Amerikaner. Es waren Wachen aufgestellt. In der ersten und 2. Maiwoche kamen die polnischen u. russischen u. serbischen Zivilarbeiter (Männer u. Frauen) der Landwirtschaft [fort?]“ Weiter heißt es in der Schulchronik: „Am Montag, den 2. Juli 1945, wechselt nun für unser Gebiet die Besatzungsmacht. Die Amerikaner sind abgezogen u. die Russen ... sind durchgezogen. ...in den Abendstunden zog ein Regiment Infanterie von Rehbach kommend durch Schkeitbar nach Richtung Lützen.“ Es blieben Hunger, Krankheiten, Not und wenig Hoffnung. Hinzu kamen etwa 75 Flüchtlinge und Umsiedler (1939 hatte der Ort 252, 1946 329 Einwohner). Diese Menschen hatten alles verloren. Sie belegten alle freien Zimmer; auch das Armenhaus nahm einige auf. Am 31.Januar 1948 rief der Landkreis Merseburg zur Sammlung für Flüchtlinge auf. In der Schule wurde, so erinnert sich ein Räpitzer Junge, Wert auf die Grundrechenarten, Schön- und Aufsatzschreiben gelegt. Bei schlechtem Schriftbild setzte es Prügel, ohne dass der Lehrer den Inhalt gelesen hatte.

Die landwirtschaftlichen Betriebe waren mit der veralteten Technik und infolge des Verlustes zahlreicher qualifizierter Arbeitskräfte durch den Krieg nur unter großen Anstrengungen und erst nach und nach in der Lage, durch die Bereitstellung von Lebensmitteln das Elend im Lande mildern zu helfen. Damals, bis 1950, gehörte das Dorf zum Kreis Merseburg, danach zum Kreis Weißenfels in Sachsen-Anhalt und seit dem 3. Juli 1952 zum Landkreis Leipzig im gleichnamigen Bezirk. 1950 erfolgte die Eingemeindung Schkeitbars (letzter Bürgermeister Edgar Hohmann) nach Räpitz. Das ehemalige Armenhaus wurde 1954 aufgestockt, um die Verwaltung der Großgemeinde (bis 1992) und die Gemeindebibliothek aufnehmen zu können. Als Armenhaus wurde es schon lange nicht mehr benötigt, und modernen Wohnbedürfnissen entsprach es keineswegs.

Seit 1952 wurden in der DDR Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) gegründet, „manchmal freiwillig, meistens aber durch staatlichen Zwang,“ erinnerte sich ein Einwohner. 1953 erfolgte die Gründung der LPG Typ I Schkeitbar. Zwei Großbauern mussten am 15. März jenes Jahres wegen Nichterfüllung des Ablieferungssolls die Leitung ihrer Höfe abgeben. Eine Familie kam bei einer Nachbarin unter, die andere zog in das ehemals für Knechte und Mägde bestimmte Arbeiterterhaus auf dem Hof.

Ein tragisches Ereignis war im Herbst 1957 die versehentliche Vergiftung von 32 Kühen infolge Verwechslung von Behältnissen mit Chemikalien auf einem nunmehr zur LPG Typ III „Vorwärts“ Räpitz gehörenden Schkeitbarer Hof, auf dem seit 1956 die von den Bauern eingebrachten Kühe zusammengezogen worden waren. Nach weiteren Eintritten von Bauern in die LPG und der Hilfsaktion anderer konnte der Schaden ausgeglichen werden.

1961 wurden 2 Klassenzimmer an die Schule angebaut und 1962 die kleine neue Schule mit 2 Klassenzimmern errichtet. 1979 erhielt sie den Namen „Alfred Frank“. Auf dem Schulgelände fand ein Denkmal für den Künstler und Antifaschisten seinen Platz. 1964 wurde in der Kirche eine Tafel mit den Namen der Gefallenen und Vermissten des 2. Weltkrieges angebracht; ein Denkmal im Freien zu errichten, war wegen möglicher Kriegsverherrlichung staatlicherseits verboten worden. 1971 wurden die Räpitzer und Schkeitbarer Feuerwehr zusammengeschlossen.

Gesellschaftliches Leben spielte sich vielfach in z. T. neu entstandenen Vereinen ab. Am 28. Februar 1969 gründeten 26 Interessenten, darunter drei Frauen, der Verein der Rassegeflügel- und Kaninchenzüchter im Gasthaus zum Grünen Baum. 1. Vorsitzender wurde Johannes Schumann. Der Verein führte am 11./12. Dezember 1969 seine erste Ausstellung durch. Der Chor Räpitz trug zum kulturellen Leben bei. Andererseits gab es auch Abbrüche: 1967 fand das letzte Pfingstbier in Schkeitbar statt. Erst seit 1981 erfolgte wieder das traditionelle Maienschlagen und -austragen in die Dörfer. Seit dem 16. Mai 1987 fanden auf dem Saal bei Camillo auch Diskos statt.

Zum 1. Januar 1973 erfolgten der Anschluss der LPG „German Titow“ an die LPG Typ III „Vorwärts“ Räpitz und deren Zusammenschluss mit der LPG Typ III Quesitz. Gleichzeitig trennten sich Viehwirtschaft und Feldbau: Es entstanden die selbstständige LPG Tierproduktion und die Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion (KAP, Sitz Gundorf) mit Land von Meyhen bis Gundorf. In den 1970er Jahren schloß die KAP Bewässerungsanlagen in Schkeitbars Flur ans Ringnetz an. Dieses wurde von der Elster in Knautnaundorf und von der Absenkung des Kulkwitzer Sees gespeist und versorgte vor allem die Fluren Naundorf, Schkorlopp und Zitzschen, reichte aber bis Dölzig.

Ein das ganze Dorf bewegendes Ereignis war 1984 die mit großem Aufwand, guten Fachkenntnissen und hohem Einfühlungsvermögen der Beteiligten erfolgte Restaurierung der Kirche. Den Hauptteil der Kosten trugen die Einwohner. Ausdruck der politischen Loyalität des Räpitzer Chores war dessen Auftritt zur Wiedereinweihung der Kirche.

Die politische Wende 1989/1990 führte erneut zu tiefgreifenden Veränderungen in Schkeitbar. Gemäß Einigungsvertrag wurde in Verbindung mit dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz im März 1991 durch einen Beschluss

der Mitgliedervollversammlung die Teilung der LPG Räpitz / Quesitz und wiederum durch Beschluss der Mitgliedervollversammlung im April 1991 die Liquidation der LPG Räpit beschlossen. Die Erlöse, z. B. beim Schweinever kauf, entsprachen nicht mehr Aufwand und Wert. Die Landeinbringer erhielten ihr Land zurück, aber für entgangene Pacht sowie Inventarbeitrag nebst Zinsen wurden nur 250 M pro Hektar ausgezahlt. Die Liquidation zog sich bis Ende 1999 hin. Nach Auflösung der LPG wurden keine Bauernstellen wieder eingerichtet. Nur wenige Mutige betrieben fortan Feld- und Viehwirtschaft im Nebenerwerb.

Der Ortsteil zählte 1992 178 Einwohner, 66 Haushalte, besaß 47 Häuser, 16 Bauerngüter und 12 Bungalows, doch waren 5 Wohnhäuser und 6 Scheunen unbewohnt bzw. ruinös.

1994 bis 2000 war Schkeitbar ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. Insgesamt aber gab es deutliche Einschnitte in der Infrastruktur. In der Oberschule wurden bis 1992 die Klassen 1 bis 8 unterrichtet; die Schüler der Klassen 9 und 10 fuhren zur Schule Gärnitz. Aber seit 1992 war die Schule nur noch Grundschule für vier Klassen mit vier Klassenzimmern, einem Werkraum, Zimmer der Schulleiterin, Lehrerzimmer (für vier Lehrer) und drei Horträumen, in denen zwei Erzieherinnen arbeiteten. Im Hort trafen sich auch Mitglieder der Jungen Gemeinde mit ihrem Betreuer zur Erarbeitung einer Chronik der Großgemeinde. Im Schuljahr 1992/93 besuchten 49 Kinder die Schule, in den Hort gingen 23 Kinder. Die neue Schule mit zwei Klassenzimmern wurde nicht mehr zum Unterricht benötigt und für gewerbliche Zwecke im Oktober 1992 an Dr. Rager, Dentaltechnik, vermietet.

Der Schulhof und der angrenzende parkähnliche Spielplatz boten Schul- und Hortkindern angenehme Erholungsmöglichkeiten. Auch die Jugendlichen trafen sich auf diesem Gelände. 1998 wurde die Schule ganz geschlossen. „Wir hatten hier die günstigsten Voraussetzungen für den Unterricht, uns fehlten nur die Kinder“, sagte Schulleiterin Simone Müller, die zur Grundschule Miltitz wechselte. Die Kinder der zweiten Klasse begannen das folgende Schuljahr in der Grundschule Kulkwitz, die älteren in der Mittelschule Kitzen bzw. im Gymnasium Markranstädt. Bereits Anfang April 1991 waren Namenschild und Gedenkstein „Alfred Frank“ entfernt und vernichtet worden.

Neu belebt wurde das Vereinswesen. Der Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein führte am 12./13. Dezember 1992 die 23. Ausstellung in eigener Halle (ehemaliger Hühnerstall der LPG) durch. Der Verein zählte 1993 25 Mitglieder. Am 14. November 1994 wurde der Heimatverein Räpitz e. V. gegründet; er entwickelte sich zum Träger und Veranstalter des Räpitzer Pfingstbiers und ist bemüht, die Geschichte der Ortsteile zu erforschen und für die Öffentlichkeit darzustellen. Fünf Chorgemeinschaften, der Harthchor Zwenkau, Frauenchöre aus Wurzen und Leipzig so wie die gastgebenden Sänger aus Räpitz, gaben am Tag des Liedes im Mai 1998 in der Kirche ein Gemeinschaftskonzert. Am 23. September 2006 führten in der Kirche rund 80 Chorsängerinnen und Chorsänger, 4 Solisten und 25 Instrumentalisten das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy auf.

Anfang 2007, rechtzeitig vor den Jubiläumsfeierlichkeiten, konnten die Restaurierungsarbeiten an der Turmuhr und den Glocken der Kirche abgeschlossen werden. Sie künden nun wieder von der langen und eindrucksvollen Geschichte des Ortes und mahnen, Sorge zu tragen für dessen Bewahrung.

Bei den Texten handelt es sich ausschließlich um Zitate aus der Chronik "Zwischen Schwarzbach und Knateberg" aus dem Jahr 2008. Auch die Bilder wurden aus dieser übernommen. Die Übernahme der kompletten Texte würde außerhalb des vorgesehenen Rahmens der Webseite liegen.